ディーゼル双発機DA42と統合電子計器G1000

2009年の12月に、ディーゼル双発機のDA42で、関東から八丈島に行ったときの

画像です。

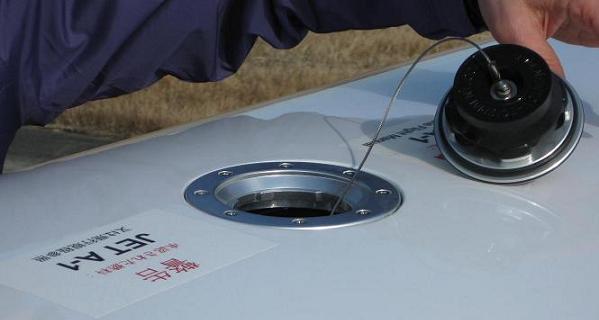

龍ヶ崎飛行場で給油中。

DA42はディーゼル・エンジンなので、ジェット燃料を給油します。

エンジン・ナセルの中にはサブの燃料タンクがあります。

チェックリストに従い、エンジンを始動します。

ディーゼル・エンジンなので、普通の航空機のエンジンとはだいぶ手順が

ちがいます。たとえば、「GLOW」で余熱したりします。

龍ヶ崎のエプロンを出て、誘導路をタキシング中。

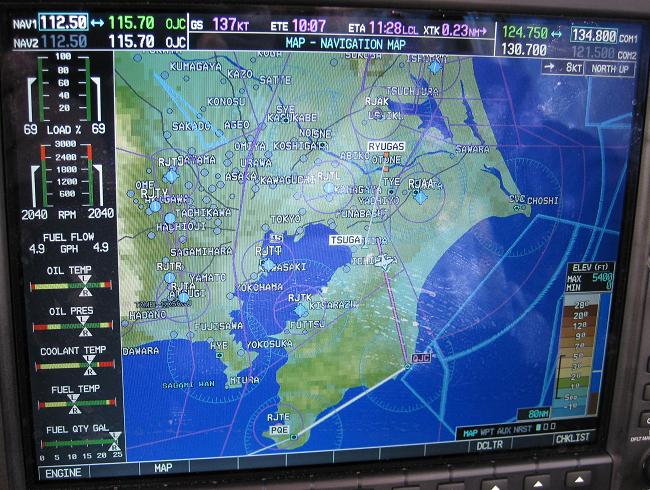

龍ヶ崎から大島までのルート。

現在、御宿VORに向けて飛行しています。

館山から三原VORに向けて飛行中のPFD。

NAVの表示窓には、受信した局のIDが文字で表示されるのが便利です。

左下の小さなマップの水色の点線の矢印はトラックベクターで、1分後の機体の

予想航跡が表示されます。これを見て偏流角を調整することができます。

大島空港にVOR/DME/LOC RWY03アプローチで進入中のMFD画面。

ミストアプローチ・コースや待機経路を含めた当該計器進入方式の全コースが

表示されています。

VORのアウトバウンド・コースから、最終進入コースに会合していくところ。

RMIやマップがあると、会合角の選定が本当にやりやすいです。

G1000の航法装置とオートパイロットを駆使して、大島のローカライザー

に会合していきます。

大島空港のエプロンで。

飛行中のG1000のインパネ。

大島からIFRで出発し、エビネ・トランジッションを飛行中です。

右下の従来型のアビオニクス装備はオートパイロットです。現在、HDG

モード、ALTモード(高度維持)で飛んでいます。

大島から八丈島までのフライトプランと、マップに表示された飛行

コース。

まもなくエビネで八丈島に向け変針します。

次のコースがRMIで表示されるのは、とても便利です。

ちなみに、次のコースは雄山VORが停波しているので、代替運用中の大路

(たいろ)VOR(TIE)を使用します。

八丈島のLOC Y RWY26アプローチのアウトバウンド・コースを飛行中。

どんどん降下しています。高度計の右のスケールが昇降計です。

ローカライザーに会合し、最終進入コースに乗りました。

八丈島空港に進入中。

八丈島のエプロンで。背景は八丈富士。

八丈島空港。

八丈島では、グラス・コックピットの夜間照明の具合を確認するために、

ローカルで夜間飛行をしました。

グラス・コックピットは、夜間飛行でも大変見やすくてきれいです。

夜間照明がきれいな八丈島空港の滑走路と進入灯。

八丈島空港にナイトで進入着陸。

八丈島からの帰りのフライトプラン。

テマー4ディパーチャーをアサインされましたが、途中で館山ダイレクトに

なったので、G1000のプランもすぐにそのように変更しました。

館山に向けて北上中のPFD画面。

この日も南の洋上は西風が強く、大きな偏流修正角が必要でした(マップ画面

に31ノットの横風であることが表示されています)。

館山を過ぎて御宿に向けて東に機首を振ると、完全に追い風になって、GSが

160ノットになりました。

羽田の進入機をさばく東京アプローチ(119.1)の管制を受けて飛んでいます。

IFR最後の都賀へのレグを飛行中のMFD画面。

こうした大きな画面に見やすいマップが表示されるのは、航法ミスを著しく

減らすことができると思います。特にIFRの雲中飛行のときは安心ですね。

オートパイロット。

現在、横方向についてはヘディング・モード、高度についてはVSモード

(昇降率一定)で飛んでいます。

「ALT ARM」というのは、高度がセットした3000フィートになると、自動的

にレベルオフする機能です。

トップに戻る